根据«国家文物事业发展“十三五”规划»中关于“开展西部地区石窟保护展示工程,实施四川、重庆、甘肃等地石窟寺及石刻保护”的战略,应四川省文物考古研究院邀请,浙江大学文博系张秉坚教授团队于2017年7月,与考古院研究人员组成联合调查组,对四川安岳地区的主要石窟寺,包括卧佛院、玄妙观、千佛寨、圆觉洞、华严洞、毗卢洞、茗山寺、孔雀洞共八处国家重点文物保护单位的石刻彩绘的保存状况和相关病害情况进行了系统调研,旨在摸清安岳地区石窟彩绘的资源和家底,并以此为例了解四川石窟彩绘现状。

安岳石刻在我国石窟艺术中享有上承敦煌、云岗、龙门石窟,下启大足石刻的重要位置,有“中国古代石刻又一宝库”之誉称。安岳石窟石刻造像以唐朝至北宋时期为鼎盛,并一直延续到明清。由于石刻造像开凿年代较早,彩绘历时久远,风化劣化病害严重,此前还未进行过测绘统计。

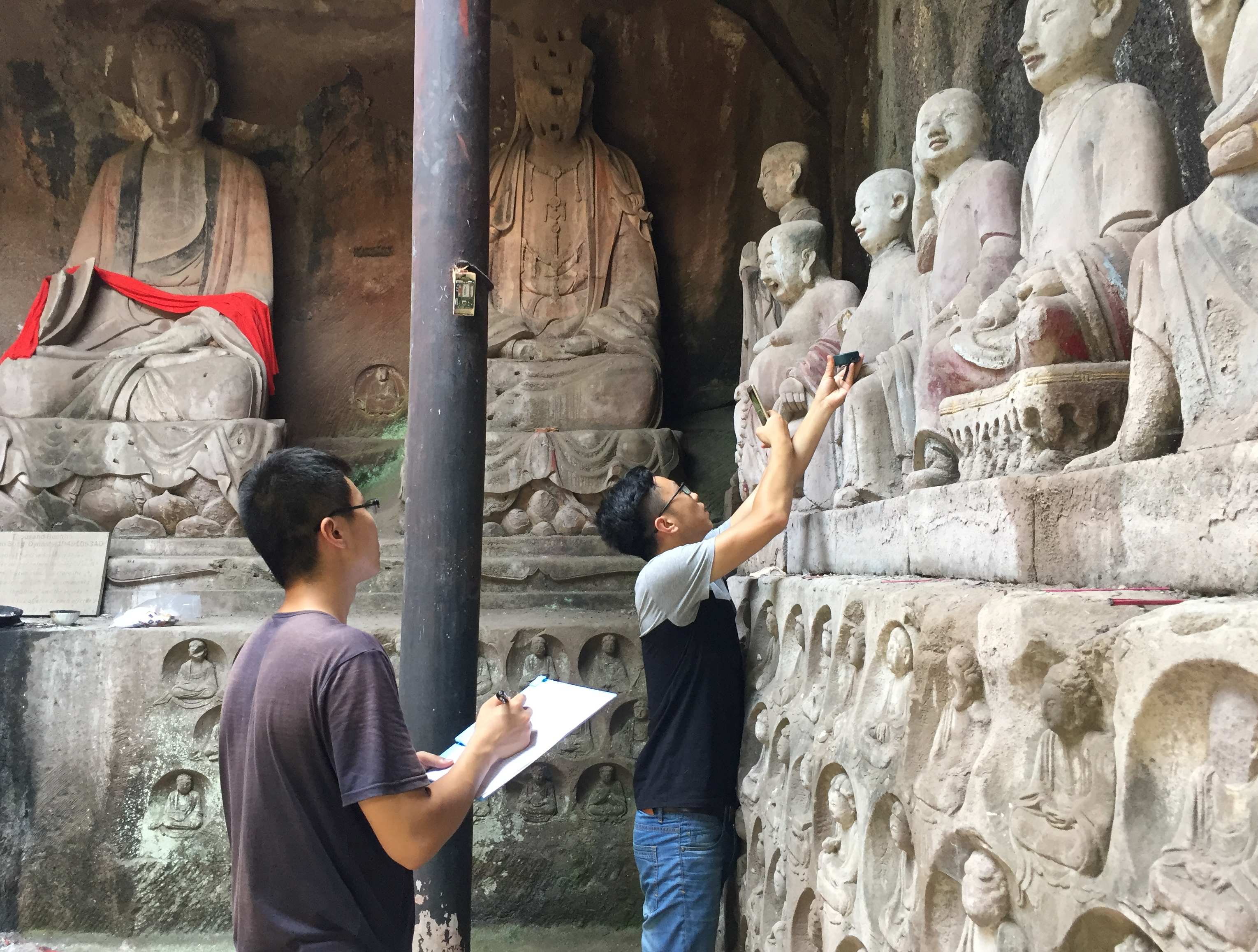

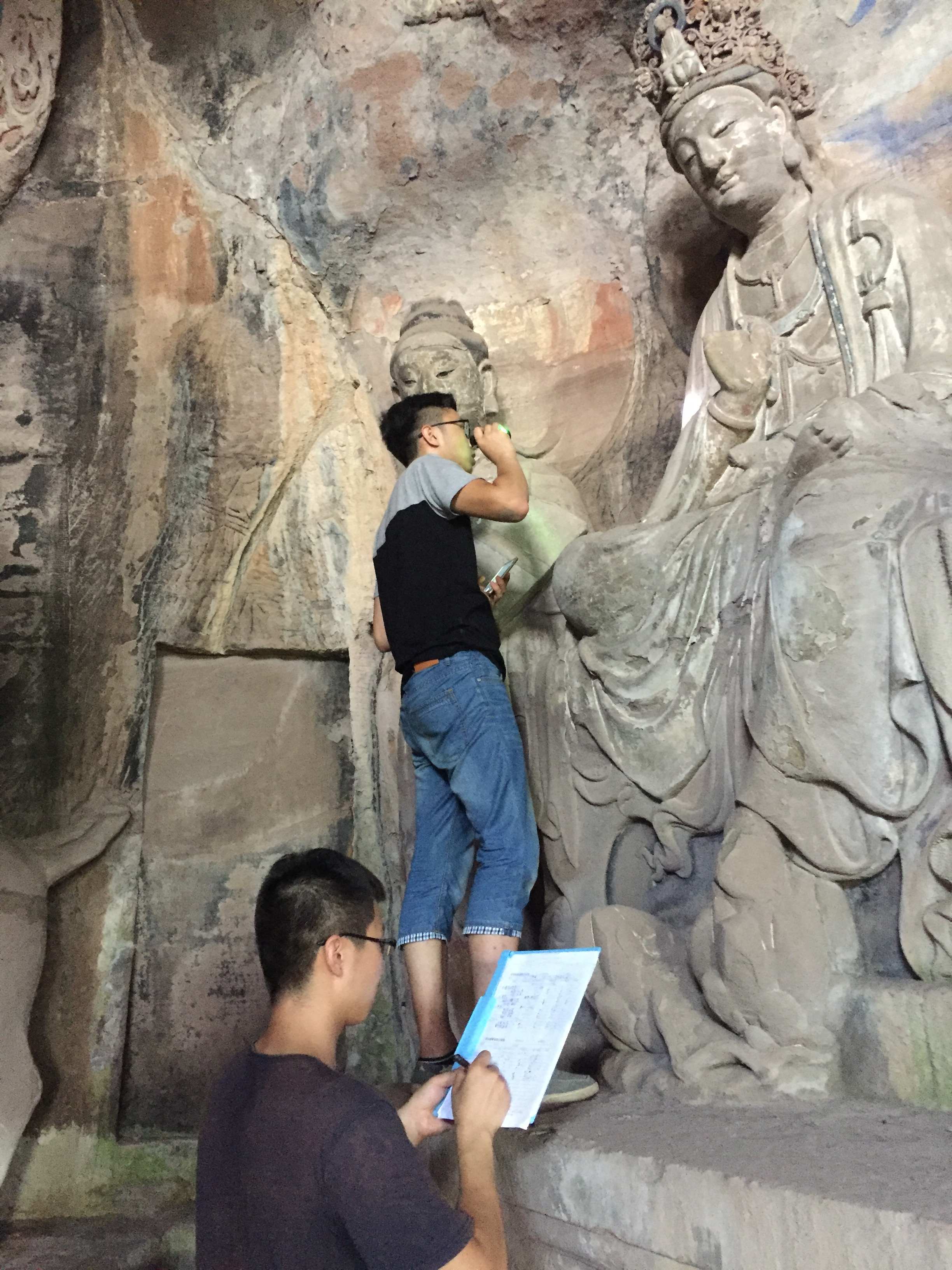

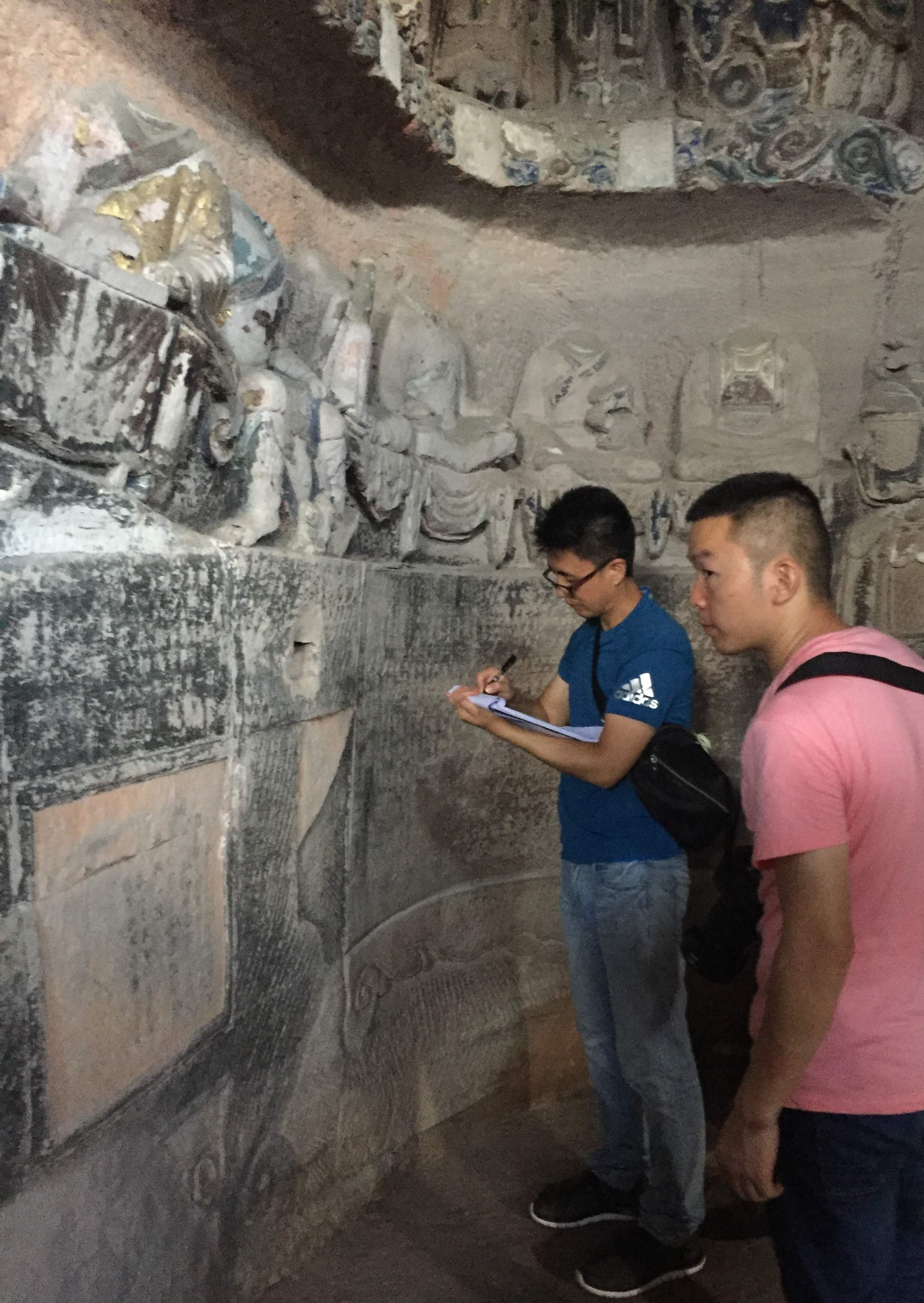

本次调研参照国家文物行业标准《古代壁画病害与图示》,将病害分为12种,严重程度分为轻、中、重三级,对保护区的每一尊造像每一个佛龛逐尊逐个进行病害观察、测量、记录和拍照。分别完成了8个国家重点文物保护单位的调研报告和1个总报告,为未来石窟寺的保护修复提供了重要基础数据。整个调研工作得到了当地文保管理部门的大力协作。