最新一期国际考古学著名期刊《Journal of Archaeological Science(考古科学期刊)》刊登了吴朦、张秉坚、蒋乐平、吴健、孙国平联名发表的文章�酶联免疫法检测发现8000年前新石器时代的跨湖桥居民把天然大漆用作涂料和胶黏剂�。

跨湖桥遗址是位于杭州萧山湘湖附近的一处新石器时代遗址,距今约7000-8000年,于2006年被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。跨湖桥遗址出土的最重要文物是独木舟,该独木舟是迄今发现的中国最早的独木舟,对研究交通史、海洋史和中华文明史,均具有十分重要的意义。近年来又发现独木舟底部有个直径约

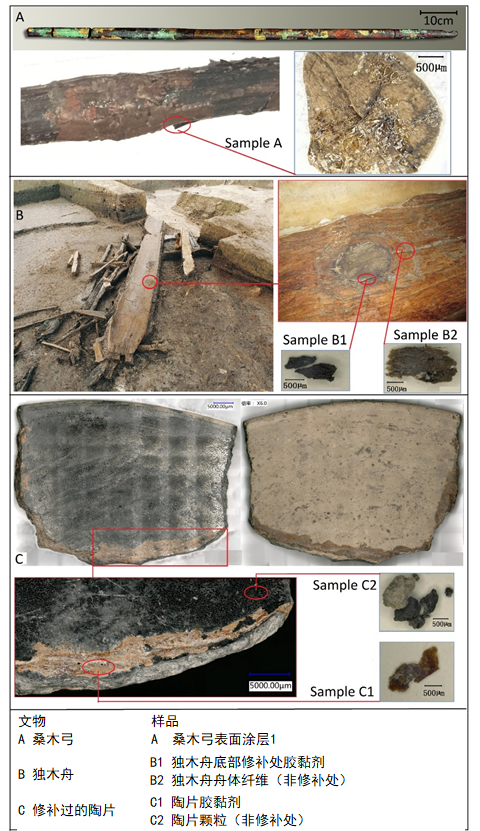

与此相关的,考古人员还在遗址中发现了一块陶片,陶片边沿涂上了胶黏剂,当时的居民曾试图将破裂的陶片重新粘补回去。另外,跨湖桥遗址还出土了一个桑木弓,表面遗存有固化的涂层(A),这很可能是世界上最早使用大漆的实物证据。

桑木弓(A)、独木舟(B)和修补过的陶片(C)及取样信息见下图。

这三件文物上的涂层和胶黏剂究竟是什么成分?疑似是漆类,但必须进行科学鉴定。鉴定大漆最常用的分析方法是热裂解-气相/质谱,然而出土后为了保存木质文物,桑木弓和独木舟都进行了保护性处理,脱水定型所用的化学品,例如聚乙二醇(PEG)等,几乎掩盖了漆酚的特征峰,无法确证。

为了避免化学杂质的影响,浙江大学文物保护材料实验室采用了灵敏度,准确性更高的鉴定方法——酶联免疫法(ELISA),这是他们国家973课题凝练的检测方法之一。基本原理是利用抗原-抗体的特异性结合。大漆中含有1—2%的蛋白质,是天然的抗原。实验室从大漆中提取漆蛋白注入兔子体内,由动物免疫产生抗体,得到了灵敏度高、特异性好的漆抗体血清。经过大量前期实验证明,该抗体血清仅与大漆类物质有阳性反应,与其他胶粘物质均无反应,并且可以检测出微量到10-5μg/ml的漆蛋白。

通过以上科技检测可以得出结论,八千年前的跨湖桥先民已经采集并利用生漆作为涂料和胶黏剂,这是迄今为止发现的人类最早使用大漆的证据,而且制作工艺已相当成熟。同时该研究也证明酶联免疫分析方法对八千年前的天然大漆样品依然适用,此检测方法非常灵敏,可以用于寻找更早的人类使用大漆的证据。

上述研究是蒋乐平研究员牵头的浙江省文物保护科技项目�跨湖桥遗址独木舟修补粘合剂等痕迹检测�的成果之一,由浙江大学、浙江省考古所和跨湖桥遗址博物馆合作完成,第一作者为浙江大学化学系博士生吴朦,导师为张秉坚教授。

具体研究可参考英文文献:

Meng Wu, Bingjian Zhang, Leping Jiang, Jian Wu , Guoping Sun , Natural lacquer was used as a coating and an adhesive by early humans at Kuahuqiao in the Chinese Yangtze River Delta,(中国长江三角洲跨湖桥地区早期人类使用天然生漆作为涂料和粘合剂)Journal of Archaeological Science(考古科学期刊),2018,100,80-87;SCI,SSCI,AHCI收录 (影响因子3.061)