在秦始皇兵马俑考古发现45周年暨秦兵马俑博物馆开馆40周年之际,使人想起浙大与秦俑人的一系列科研合作。

秦始皇兵马俑,中国第一批全国重点文物保护单位,第一批中国世界遗产;被誉为“世界第八大奇迹”。秦始皇帝陵博物院(习惯简称:秦陵博物院或秦俑)以秦兵马俑博物馆为基础,包括秦始皇帝陵丽山园及众多陪葬坑遗址区,是遗址本体及其环境管理、保护与展示的职能机构。陶质彩绘文物保护国家文物局重点科研基地依托博物院设立。

浙江大学文物保护材料实验室于1997年成立,主要从事石质、土质、陶质以及彩绘文物腐蚀破坏机理和保护技术研究。

2010年,国家首个文化遗产类(973计划)项目“脆弱性硅酸盐质文化遗产保护关键科学与技术基础研究” 开始筹划。项目团队包括:中科院上海硅酸盐所、敦煌研究院、秦陵博物院、浙江大学、西安交通大学、上海高等研究院、上海光机所等11家单位,30多名研究骨干,百余名科研人员构成,相互间密切沟通交流。

其中,浙江大学与秦陵博物院的科研合作是令人难忘的协作之一。

浙大负责973项目第二课题“已用典型保护材料的功能和失效规律研究”(负责人张秉坚教授);秦俑负责项目第五课题“保护材料与工艺的系统评价方法及其应用示范”(负责人周铁研究员)。

双方按照项目研究任务,以陶质彩绘文物为研究对象,聚焦病害形成规律和 “发掘—保护—保存”中的关键科学问题开展联合攻关,取得了许多科研成果。其中包括:

(1)彩绘胶结物免疫分析技术与检测研究

秦兵马俑表面原来通体有彩绘,由于埋藏年代久远等原因,发掘时彩绘多数已经脱落,有的在空气中很快发生起翘、卷曲和剥落。从发掘开始,秦俑彩绘层成分就是人们最关注的问题之一。彩绘层由颜料和胶结物调和而成,颜料主要为矿物颜料,而胶结物(或称调和剂)主要为天然有机物,经历约两千年逐步降解,检测相当困难。当时尽管国内外科研人员已经进行过一些分析检测,推测胶结物可能为动物胶或蛋清。但是,检测结果一直未得到确证。而了解秦俑彩绘胶结物成分是探讨秦俑制作工艺、研究彩绘病害机理、制定回贴保护对策的关键问题之一。

在浙大和秦俑双方的协作下,通过一系列实验研究,首次采用免疫荧光(IFM)和酶联免疫分析(ELISA)技术,利用抗原-抗体的高特异性和灵敏性的匹配反应,采用卵清蛋白和Ⅰ型胶原蛋白作为标记物,实现了对秦俑彩绘样品中微量胶结物的检测,结果表明秦俑彩绘样品中肯定含有蛋清成分。检测结果联合发表在国际著名文化遗产期刊《Journal of Cultural Heritage》上(见原文献:Analysis of polychromy binder on Qin Shihuang's Terracotta Warriors by immunofluorescence microscopy, Journal of Cultural Heritage, 2015,16(2), 244-248.)。

在秦俑彩绘分析的基础上,这套免疫分析技术后来又应用到国内20多处重要文物彩绘胶结物的检测中,包括:青州汉墓彩绘陶俑、吉安高句丽墓葬壁画、天梯山壁画、须弥山石窟壁画泥塑、麦积山石窟壁画泥塑、故宫彩画、四川安岳石窟彩绘等。目前,该项技术已成为浙大文物保护材料实验室对外检测服务的专项技术。

(2)秦俑陶质彩绘工艺和剥落过程的探索研究

探索失传两千年的秦人制作陶质彩绘的原始工艺,了解发掘时彩绘在空气中很快起翘、卷曲和剥落的原因是实现秦俑陶质彩绘文物科学保护和修复必须研究的课题之一。

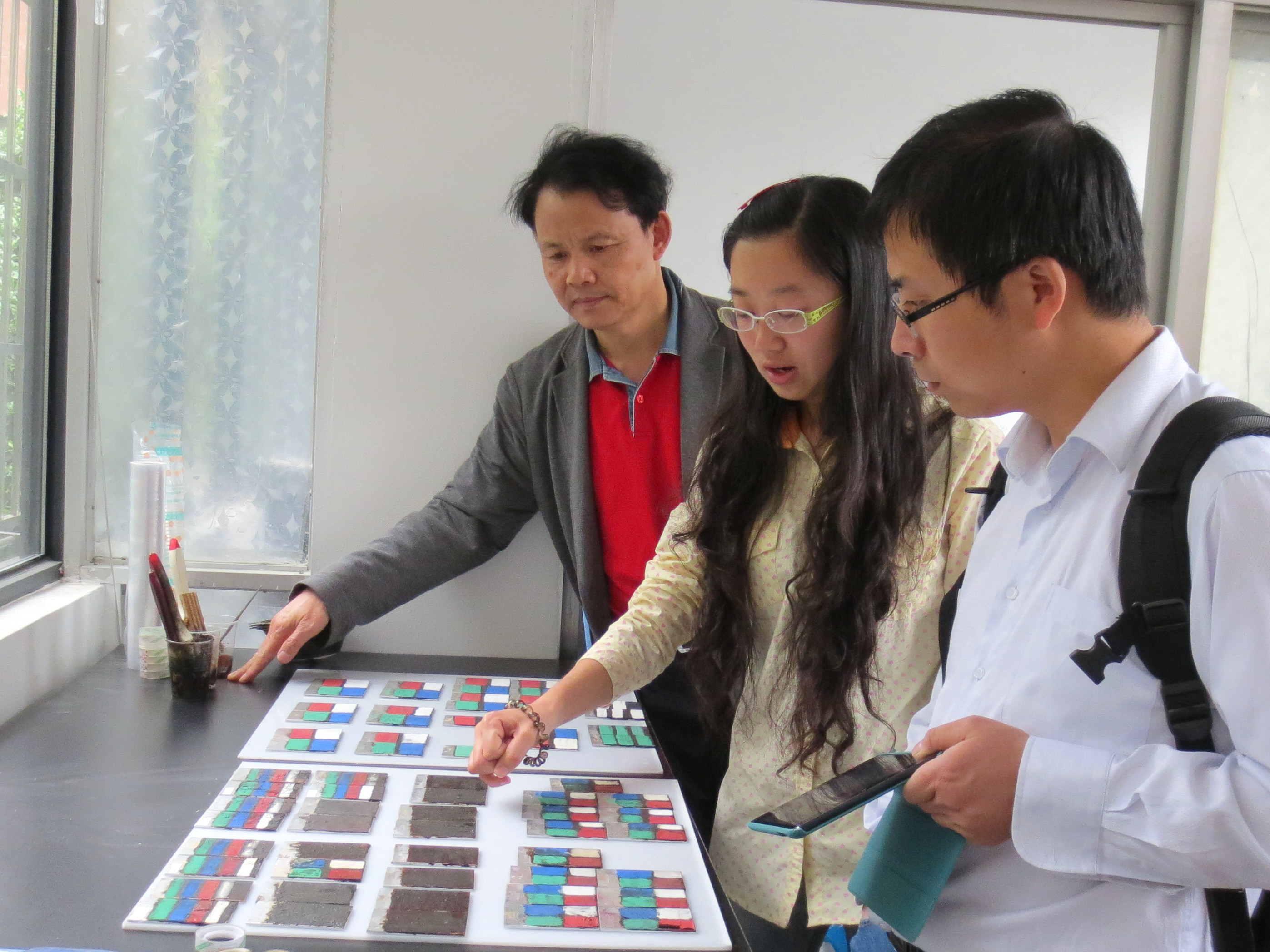

在浙大和秦俑双方的协作下,根据当时已知的秦兵马俑彩绘的各种信息,包括陶胎、漆层和颜料层的成分、厚度、表面状态、物理和化学性质等信息,课题组系统研究探讨了秦俑彩绘制作的传统工艺,包括生漆添加猪血的作用、生漆层和颜料层的配方、生漆层和颜料层的制作方法、基底陶块的影响等。同时用该工艺制作仿真样块,经过老化破坏循环后,可以重现当环境湿度骤变,彩绘从陶块上很快起翘脱落的过程。

有关研究结果联合发表《文物保护与考古科学》上(见原文献:秦俑陶质彩绘原始工艺和剥落过程的探索性研究,文物保护与考古科学,2014, 26(4):14-24),这些研究结果为进一步研究病害机理,开展彩绘加固或回贴实验等研究提供了基础方法。

(3)秦俑彩绘回贴影响因素探索研究

在历经两千年埋藏以后,秦兵马俑表面的漆皮彩绘在出土时,大多会卷曲脱落。如何更好地将漆皮彩绘回贴加固好一直是秦俑保护修复研究的重点。

在秦陵博物院前期工作的基础上,浙大文物保护材料实验室探讨了漆皮彩绘层黏结回贴过程中陶本体含水率、漆脱水定型剂PEG含量、可溶盐含量、陶块表面泥土粘附量、漆皮彩绘层含水率、彩绘层PEG含量、彩绘层临时固型剂含量等对回贴黏结强度的影响。研究结果表明将陶块含水率降至5%以下、减少PEG200溶液渗入陶本体、对陶本体进行脱盐处理、在黏结剂中添加极细小填料、逐渐增加PEG200浓度来润湿漆皮、清除残存的临时固型剂薄荷醇等措施都能不同程度地改善漆皮彩绘回贴的效果,增加黏结强度,提高其耐老化破坏循环的能力。

有关研究结果联合发表在《文物保护与考古科学》上(见原文献:秦俑彩绘回贴影响因素的探索性研究, 文物保护与考古科学,2017,29(1):18-26),这些应用基础研究可以为彩绘保护修复工艺改进提供借鉴。

(4)陶质彩绘修复效果调研

我国现有陶质彩绘文物至少数十万件以上。虽然陶质彩绘保护已经取得了很多成果,但多为应急性处理和修复。为了了解陶质彩绘修复保护的远期效果,评价修复技术和保护材料、探寻病害发生影响因素。2014年7月,浙大文物保护材料实验室与秦陵博物院组成8人联合调查组,历时十多天,在当地博物馆的大力协助下,调查并勘测了山东青州、临淄、沂源三地,战国至汉代彩绘陶器陶俑共计466件。其中已修复的356件,未修复的110件。陶器种类包括一般彩陶、漆底彩陶、釉陶三种,保存环境包括地下室仓库、展厅、暂存库等,定量测量统计了彩绘起翘、龟裂、空鼓、酥粉、盐析、保护材料变色、霉变、开裂等病害情况。

经过分类统计,编撰了内部考察报告《山东青州、临淄、沂源战国至汉代彩绘陶器陶俑保存状况调查报告》。经过本次调查,对彩绘陶质文物的现状、保存环境、修复技术、修复材料,以及修复效果等有了直观了解,发现了一些规律,为此后开展相关研究提供了基础资料。

(5)陶质彩绘文物保护材料有效寿命预测

文物保护材料寿命的预测是非常重要又非常困难的课题。它不同于纯材料的研究,保护材料在文物基底上的行为要复杂得多。按照973项目研究任务要求,浙大文保材料实验室与秦陵博物院协作,以陶质彩绘文物的保护为背景,模拟制作仿真样品开展加速老化实验,探讨文物领域经常使用的纯丙、硅丙和B72等几种典型保护材料在仿真样品上的有效寿命。包括:测量含有不同保护材料的彩绘层在老化过程中的接触角变化和宏观状态变化,以表征其保护的有效时间;利用光降解动力学对紫外光老化条件下的保护材料在仿真样品上的可逆率进行分析,预测其光老化寿命;利用热动力学方法通过对热重数据的分析,预测保护材料的热老化寿命。实验结果表明:保护材料失效首先为相容性出现问题,即物理失效;发现仿真样品上几种保护材料在紫外光照射下的降解反应符合二级反应速率方程,并由此推算出保护材料抗紫外光降解的半衰期。有关研究结果联合发表在《文物保护与考古科学》上(见原文献:陶质彩绘文物保护材料有效寿命预测方法的探索性研究,文物保护与考古科学,2018,30(3):33-40)。

在以上探索性研究的基础上,围绕文物保护材料有效寿命预测问题,浙大团队又进行了许多探索,有关成果已发表在《Progress in Organic Coatings》 等国际专业期刊上(见文献:Progress in Organic Coatings,2018,125:242-248)。

(6)考古现场薄荷醇等香料类临时固型材料研究

为解决考古发掘现场脆弱文物的安全提取或转移搬迁问题,作为973项目代表性成果“考古现场薄荷醇等香料类临时固型材料的开发研究与应用”由浙江大学和上海高等研究院等单位承担临时固型材料的应用基础研究,由秦陵博物院承担应用研究。利用薄荷醇等传统天然固体香料在室温下自然挥发的特点,系统研究了临时固型材料对石英砂、粘土、木屑、碳粉四种代表性材质,在不同含水率状态下的渗透性、提取能力、加固强度、挥发速率等基本性质;评估了熔体固化和挥发过程对脆弱文物基材结构安全性的影响;同时,在秦兵马俑遗址现场进行了临时加固、搬迁和提取实验,取得了比较满意的结果。

相关研究论文已在国际国内考古和文保学报《Archaeometry》、《Journal of Cultural Heritage》、《文物保护与考古科学》等上发表(见文献:Archaeometry,2016:368-379;Journal of Cultural Heritage,2015,18,271-278;文物保护与考古科学,2018,30(2):11-16)。在此过程中,浙江大学等单位与秦陵博物院密切协作是取得成果的基础。

感受:

在与秦帝陵博物院合作研究的过程中,浙江大学的师生们始终感觉到秦陵博物院的“开放、积极、谨慎”的科研态度。“开放”是说,对于保护实践中的科研课题他们总是持欢迎合作的态度;“积极”是说,对一些需要探索的高难课题他们总是会尽力协作去攻克难关;“谨慎”是说,对于科研成果应用于文物他们总是持慎重的态度。这些都是国家顶级文物保护管理单位难能可贵的作风,也是他们能不断创新发展的基础。

适逢秦俑发现45周年、开馆40周年,谨以此文纪念双方近十年的真诚合作,期待秦陵博物院作为国内文保科技先进单位,取得更多丰硕成果!

鸣谢:

感谢国家文物局组织的973项目,感谢项目首席罗宏杰教授的策划和指导,感谢秦陵博物院周铁研究员、容波研究员和有关科研人员为双方合作所做出的贡献。