文化遗产保护需求是推动文保学科发展的重要动力。应陕西省考古研究院邀请,浙江大学文物保护材料实验室张秉坚教授带领学生于2019年8月4日起对陕西省重要考古遗址进行了为期一周的实地调研,就考古现场文保需求及合作与当地考古专家进行了深入的探讨。

陕西省位于中国核心地带,是中华文明的重要发祥地之一,先后共有十多个王朝的都城在此建立,遗存有大量珍贵文物,对于探究国家起源、发展等问题的重要性不言而喻。在短短7天时间内,考察团对刘家洼遗址、石峁遗址、统万城遗址、芦山峁遗址、杨官寨遗址、汉阳陵、陕西省考古研究院泾渭基地等进行了调研,使学生们对考古发掘现场有了更加深刻的认识,为今后结合实际文保科学问题开展研究提供了思路。

陕西省考古研究院

(考古发掘现场文物保护国家文物局重点科研基地)

陕西省考古研究院成立于1958年,是国内最强的考古院之一,主要承担陕西省境内的考古调查、勘探、发掘和研究任务,具有丰富的考古发掘和文物保护经验。2010年国家文物局批准陕西考古院建立“考古发掘现场文物保护国家文物局重点科研基地”,该基地针对考古文物出土特殊时间段,围绕保护体系建立、相关基础研究、建立规范程序、引用关联技术等重点方向开展科研和文物保护工作。这些都为此次调研提供了学习和研讨的基础。

首日,按照考古院的安排,一行人参观了青铜器修复室、壁画修复室与院文物展览室,近距离感受文物修复工作。双方在文物保护技术和理论方面进行了深入探讨。

澄城刘家洼遗址

(2017年度全国十大考古发现)

《左传·桓公三年》中有文记载:"芮伯万之母芮姜恶芮伯之多宠人也,故逐之,出居于魏。”随着刘家洼遗址发掘的深入,这段历史故事逐渐得到了验证。

在考古队工作人员的陪同下,考察团下到距离地面6~8米深的“中”字型墓道中,近距离观察M1和M2两座大墓的构造与保存状况。虽然当时几座大型墓穴已经基本清理完毕,但是还是能从发掘出的夯土墓道与椁室间距,以及厚实的夯土墙一觑这座东周诸侯墓葬的壮观景象。

保存完好的墓葬,丰富的随葬品,不同文化因素的器物,为研究这一时期墓葬的器用制度、埋葬习俗及族群互动融合等问题,提供了宝贵的资料。同时,墓地的全面发掘,多学科结合的信息提取,更为墓位形态与社会组织结构的研究提供了难得的信息,使我们有机会认识一个不见于历史文献记载的封国或采邑的历史与文化。同时,也提出了如何长久保护好这类大型土遗址的问题。

神木石峁遗址

(2012年度全国十大考古发现和世界十大田野考古发现)

在考古院领导和石峁遗址考古队负责人的陪同下,考察团参观了神木县石峁遗址。经过长三年时间的发掘,石峁古城皇城台遗址全貌已经基本展现在人们眼前:由东向西、自下而上,依次由广场、外瓮城、南北墩台、内瓮城、主门道等建筑设施构成,参观者沿斜坡石板道路穿过三重门道、经历三道拐折可抵达皇城台台顶,目光所及的浩大夯土结构和包石砌体工程,尤其是精美的石刻浮雕,包括符号、人面、动物、“神面”“神兽”等,虽已经历四千余年历史,但仍散发出属于那个时代的“王者气息”。

皇城台是石峁城址的核心区域,已具备了早期“宫城”的性质,是目前东亚地区保存最好的新石器时代宫城遗址。

与皇城台遥相呼应的是石峁外城东门遗址,它是由夯土、石墙组成的遗址区,揭露区包括城墙、马面、角台在内的完整防御体系,雄伟壮观、气势恢宏。东门城址曾出土大量的玉、石器等,以及在中国新石器考古史上十分罕见的以年轻女性为主的48个头骨头盖骨组成的祭祀遗迹。

石峁石城分为外城和内城,内城墙体残长2000米,面积约235万平方米;外城墙体残长2.84千米,面积约425万平方米。 其规模明显大于年代相近的良渚遗址、陶寺遗址等城址,成为已知史前城址中最大的一个。2006年被公布为全国重点文物保护单位,2012年入选十大考古新发现和“世界十大田野考古发现”以及“二十一世纪重大考古发现”,是未来研究中华文明起源的重点区域之一。这里还有不少保护问题有待深入研究。

靖边统万城遗址

(匈奴族唯一一座都城遗址, 2012年列入中国世界文化遗产预备名单)

公元407年,匈奴族铁弗部的赫连勃勃以鄂尔多斯为根据地建立了大夏国。据《魏书·铁弗刘虎传》、《晋书·赫连勃勃载记》等记载,勃勃自言:"朕方统一天下,君临万邦,可以统万为名。“这便是统万城,这座匈奴族在历史上遗留唯一都城遗址的历史由来。

统万城位于靖边县,因其城墙为白色,故当地人又称“白城子”。其内、外城墙完全由白土夯筑而成,历经千年不倒,究其原因,目前仍存在不少疑问:是因为初建时专门选择使用了“白土”材料?是使用了中国传统糯米灰浆?还是因为当地特殊的地质环境导致的?这些还很少有比较深入的研究,因此留下了令游客们困惑的未解之谜。

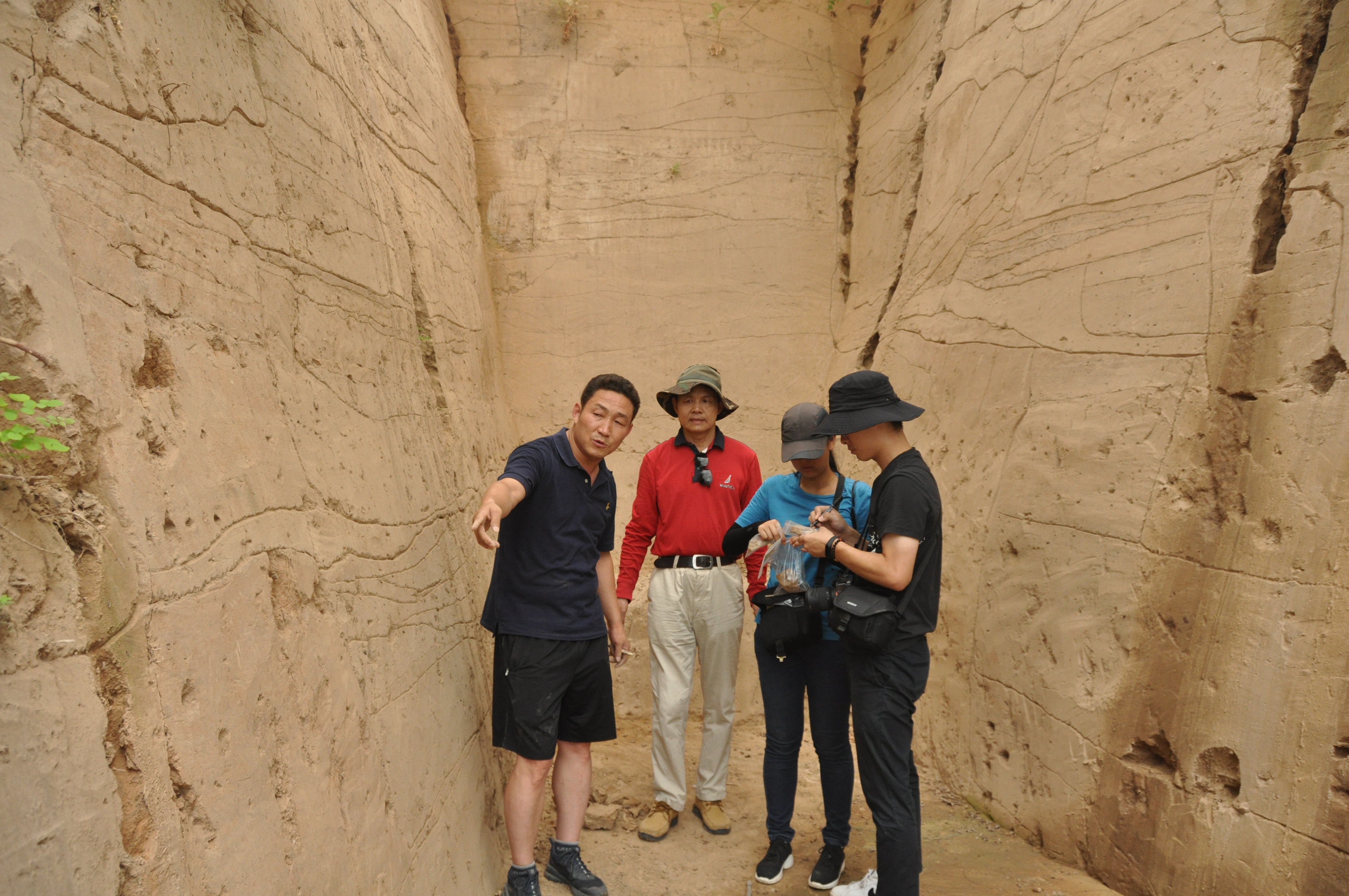

带着这一系列的问题,在遗址管理所领导指引下,考察团环绕外城墙,由西南角进入,沿逆时针方向环绕整个城墙遗址进行了考察。为了解遗址残存状况,使用无损检测仪器对沿途典型遗迹进行了检测,并采集了少量白色土样和水样。

希望通过后续实验室分析检测,探究这座外观洁白如玉的城墙遗址千年不倒的秘密。

延安芦山峁遗址

(2018年度全国十大考古发现)

芦山峁遗址位于陕西省延安市宝塔区李渠镇芦山峁村西北侧的梁峁上,整体地形呈"山"字形,分布面积超过200万平方米,属于4000多年前的超大型聚落遗址,为陕西省重点文物保护单位,被评选为“2018年度全国十大考古发现”之一。

考古队领队向考察团介绍了遗址的基本情况和发掘成果。总体看,芦山峁始建年代为庙底沟二期晚段,其整体呈现出的宫殿院落式布局与龙山时代晚期至夏商周时期流行的都邑遗址布局十分接近,均为严整的四合院格局,它们之间很可能存在着非常密切的承袭关系。因此芦山峁遗址或被视为中国最早的宫城雏形,这对于研究中国聚落形态演变和早期礼制的发展具有不可替代的地位。

与其他遗址存在较大区别的是,在芦山峁遗址发掘过程中发现了大量的白灰遗存,无论是在中心居住区还是边缘居住区,地面和墙体表面都发现有成片的白灰层,平均厚度约有5mm。在4000多年前,用量如此多、工艺如此成熟的白灰材料如何得来?目前石灰窑址的寻觅和勘探还在进行中。另外,白灰层样品的实验室检测也将是破解制作工艺的重要途经之一,而浙江大学文物保护材料实验室在这方面具有一定技术优势,希望能够为当地考古提供信息。

西安高陵杨官寨遗址

(2008年度和2017年度全国十大考古发现)

杨官寨遗址坐落于关中盆地的腹心地带,东南距著名的泾、渭交汇约4公里。2004年,在泾渭工业园区建设过程中,陕西省考古研究院首次发现该遗址。

考古队向考察团介绍了遗址总体发掘情况:截止目前已累计发现庙底沟文化墓葬416座,其中本年度清理的65座杨官寨庙底沟文化墓地,均为小型墓葬,形制仍以偏洞室墓为主,兼有少量竖穴土坑墓;墓向皆东西向,集中在245°~288°的范围内;葬式均为单人一次葬,仰身直肢,头向西;随葬器物较少,个别墓葬中发现有葫芦口平底瓶、钵、杯等陶器。

目前初步认为东区墓地应为杨官寨遗址普通居民的公共墓地,是研究当时先民复杂的丧葬习俗与丧葬制度、探索庙底沟文化时期(公元前4005年-公元前2780年)丧葬文化重要的实物资料。

杨官寨遗址主要为夯土遗址,要在自然状态下长久保存具有相当难度。目前已在进行一些土体加固实验,保护效果还在观察之中。

汉阳陵地下博物馆

(1990年全国十大考古发现)

汉阳陵是西汉景帝刘启的陵寝,汉阳陵地下博物馆是在已经挖掘完毕的10座汉阳陵外藏坑遗存上建立起来的,是我国第一座对帝陵封土及遗址实现全封闭式保护的现代化地下博物馆。

考察团在汉阳陵科技保护部负责人的带领下,来到了文物展厅和地下遗址展厅。汉阳陵地下遗址博物馆的保护对象是发掘完毕的土遗址及出土的文物,目的是原位保护。为尽可能接近原埋藏环境,对博物馆内部,尤其是土遗址保护区域的温度、湿度等环境条件进行了专门设计。主要方法是采用中空加热玻璃将游客参观游览区域和外坑遗址保护区域分隔在两个不同的热湿度环境中。使发掘现场、原位文物、以及土遗址有较好保存环境,同时也能使观众清晰地观察到遗址和文物的真实面貌。

汉阳陵地下博物馆加热玻璃全封闭保护工程的完成已有十年时间,尽管在某些局部也出现了一些问题,例如结露、析盐、土体开裂等,但总体保存状况还不错。考察团此行的目的既是学习也是寻找问题,希望能为南方潮湿地区土遗址的保护提供借鉴。

陕西省考古研究院泾渭基地

(及未来陕西考古博物馆)

在参观完杨官寨遗址后,考察团来到陕西省考古研究院泾渭基地进行调研。该基地于2004年建成投入使用,占地面积52亩,有库房12座,其中文物库房6座、文物保护实验室1座、标本陈列室1座、资料整理工作用库2座、其他库房2座。每座库房面积约500平方米。在泾渭基地石刻项目负责人于春雷的带领下,先后参观了整体打包取回的完整墓葬壁画、金银器/玉器/青铜器和壁画等珍贵文物库房、墓志及石刻库房、文物保护修复实验室,以及周原贺家西周铜轮牙车马修复室等。考察团如此近距离接触了这么多珍贵的壁画、不同时代精美的文物原件,仔细观察了正在保护修复的操作过程,在赞叹古代先民高超的雕刻、铸造、绘画等技术的同时,也对如何将自身专业运用到实际文物保护中有了更多的思考。

同时,泾渭基地还保存有一大批唐代精美墓葬石刻等文物。张秉坚教授曾从事石质文物保护研究长达二十余年,他与泾渭基地石质文物保护项目负责人就材料、技术和存放环境等方面的问题进行了广泛交流。

另外,陕西正在建设中国第一座考古博物馆—陕西考古博物馆,总建筑面积3.6万平米,总投资5.4亿元,包括博物馆、科研楼、信息中心、科技考古中心、公众考古中心、游客中心、藏品库区等。项目建设方为陕西省考古研究院,经过50多年的积累,该院收藏了从旧石器时代到各个历史时期遗址、墓葬出土的文物标本14万余件(组)。考古院泾渭基地存放的文物将会成为考古博物馆的重要资源。

简短却不简单的陕西考古调研之行就此画上圆满的句号。浙江大学文物保护实验室历来重视文物保护与考古工作结合、科学探究与实践活动结合,培养学生辩正思考、独立解决问题的能力。让学生近距离、直观地走进遗址,体验文物修复、保护过程,使得他们对田野考古和保护需求产生更深刻的认识,不仅有助于提升学生的专业视野,而且也坚定了他们对文化遗产保护与传承的热情和信念。

(注:本文已删除所有涉及考古现场具体文物影像的照片)