最近,浙江大学文物保护材料实验室与湖北省博物馆漆器保护工作室合作,采用酶联免疫(ELISA)等分析方法,对曾侯乙墓出土的髹漆内棺和漆瑟进行了科学分析和工艺研究,相关文章已发表在国际学术期刊《New Journal of Chemistry》(IF= 3.288/Q2)上。

曾侯乙墓发掘于1978年,位于湖北省随县,是战国(BC475-BC221年)早期罕见的大规模贵族墓葬,是我国考古史上的一次重大发现。墓中出土的漆木器种类全,数量多,制作精,保存好。

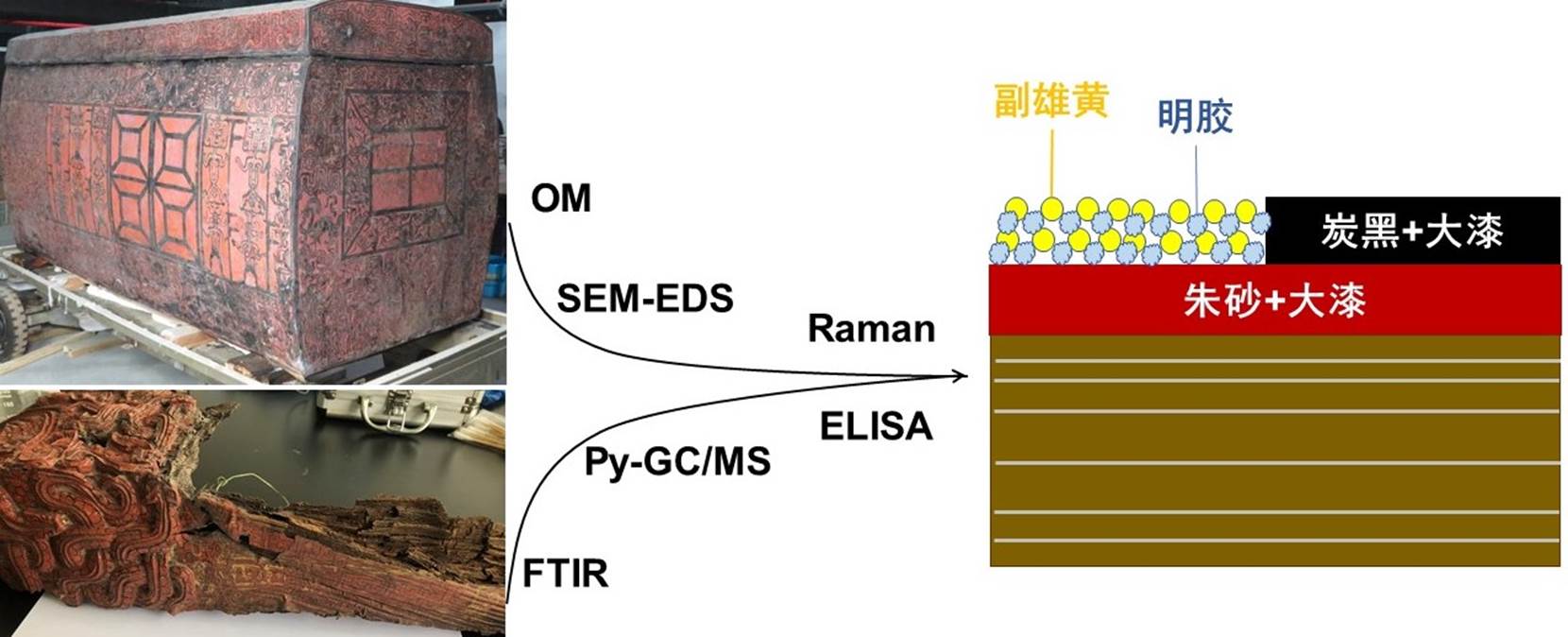

图1 曾侯乙墓外棺

曾侯乙墓的主棺分为内外两层,出土时外棺已腐朽,内棺保存状况良好,内外均髹漆,外表面以红漆为底,上绘有黑、黄两色的繁复图案,是战国早期少见的大面积彩绘漆画。曾侯乙墓还出土了大量乐器,其中彩漆木瑟共12件,研究人员选取残破严重的一件进行分析,所选漆瑟也通体髹朱漆,饰黑、黄彩绘。

图2 曾侯乙墓内棺(左上)及其局部彩绘(左下),彩绘漆瑟(右上)及其局部彩绘(右下)

随机选取彩漆内棺和漆瑟脱落的漆膜残片,运用体视显微镜(OM)、电子显微镜和X射线能谱(SEM-EDS)、显微拉曼光谱(Micro-Raman)、傅里叶红外光谱(FTIR)、热裂解-气相色谱/质谱联用(Py-GC/MS),酶联免疫分析(ELISA)等多种方法对其进行分析。

图3 多种方法联用分析曾侯乙墓葬彩绘漆器

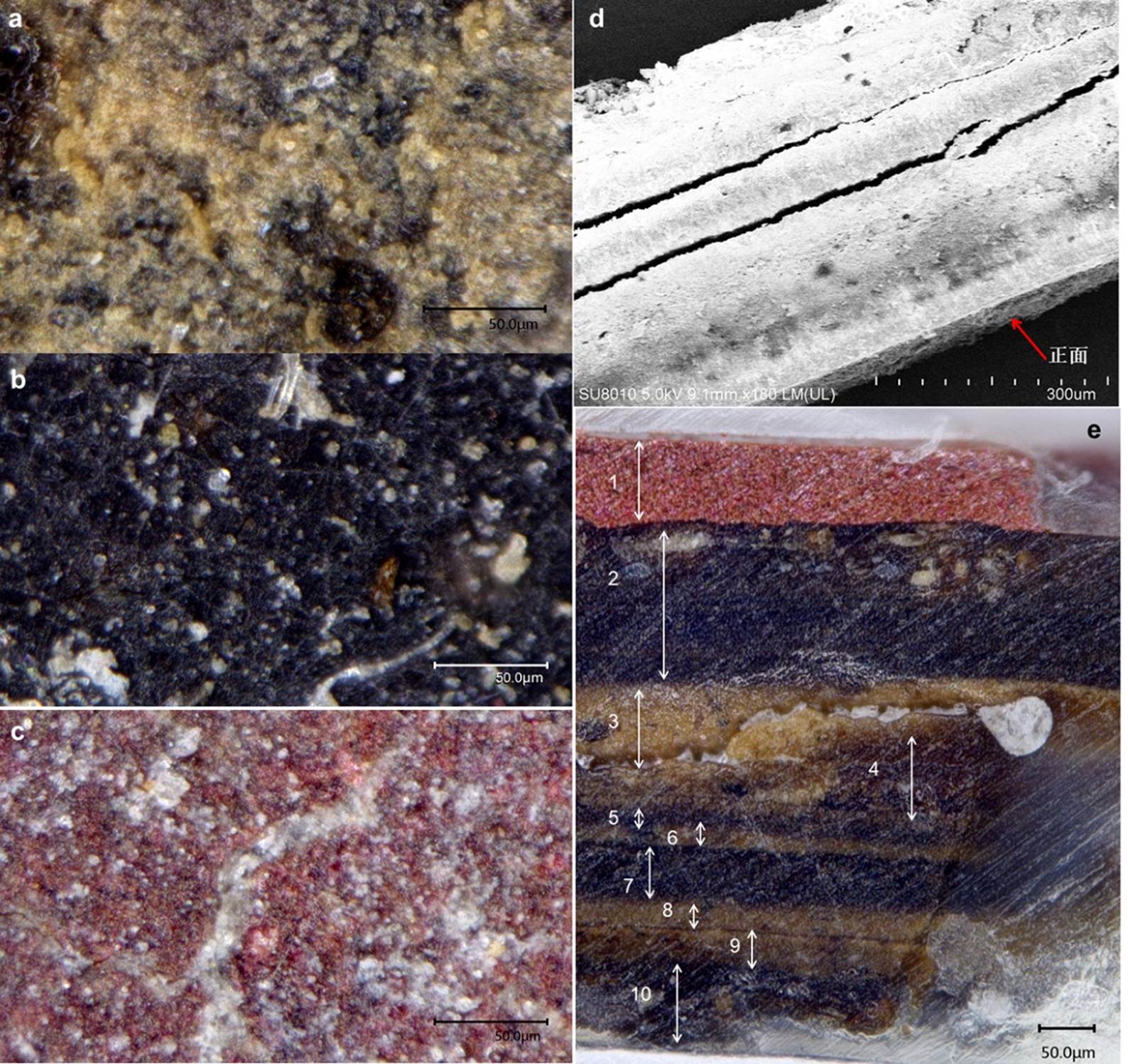

图4 漆棺漆膜的显微照片

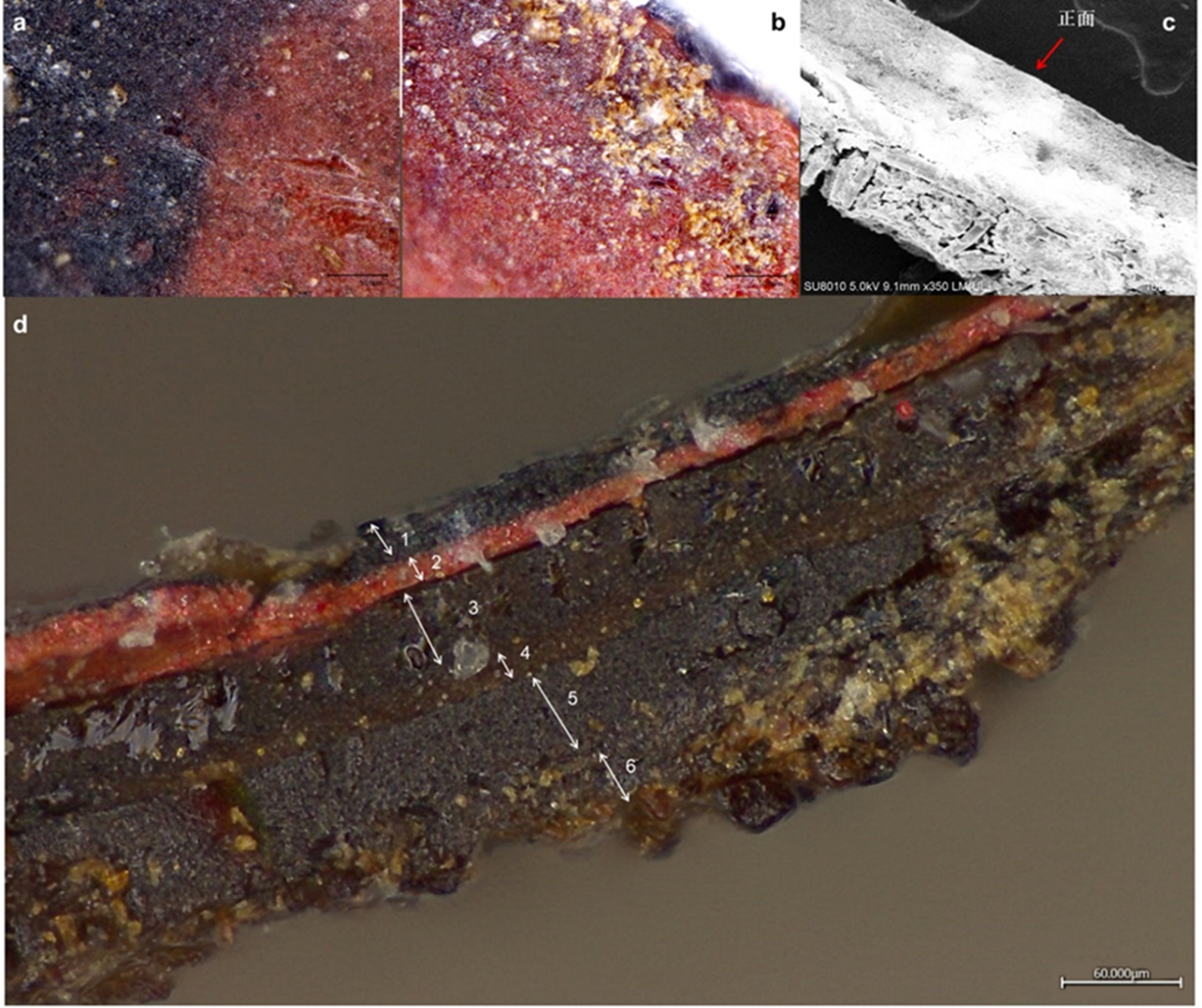

图5 彩绘漆瑟漆膜的显微照片

显微镜下观察发现,漆棺和漆瑟的漆膜均呈层状结构,漆棺的漆膜最多处多达10层,漆瑟的漆膜也有6层;漆膜表面,红色和黑色部分较为平整、色泽均匀,而黄色部分则为颗粒状结晶体不均匀分布。颜料分析表明,红漆漆膜中所用颜料为朱砂(HgS),黑色颜料为炭黑(C),黄色结晶体为副雄黄。副雄黄(As4S4)是雄黄(As4S4)老化过程中的副产物,颜色比雄黄浅,更接近于雌黄(As2S3),也同时存在于雄黄雌黄的共生矿中。

漆膜的有机成分分析发现,大漆中含有油脂类添加物。ELISA的分析结果还发现漆膜还添加了蛋清,红色颜料和黑色颜料均是由大漆作为胶结物混合调制,而黄色颜料却是由明胶调制,这一发现与显微形貌相吻合。推测其原因,可能是浅黄色颜料若与棕色大漆混合,颜色会被改变。然而,因为漆膜是由漆酚聚合而成的高分子材料,稳定性好,不易老化,所以红色底漆和黑色彩绘部分保存状况良好;而明胶与漆膜的相容性差,易老化,因此漆膜上的黄色颜料容易脱落。

这一发现也为漆器的考古和现场保护提供了新的线索,目前考古出土的漆器多以黑色和红色为主,若原漆器表面有浅色彩绘,可能因为胶结物老化而早已脱落,因此漆器的考古发掘需要十分注意遗留物的收集。

该文作者为浙江大学化学系吴朦、广西大学生命科学与技术学院张云帆、湖北省博物馆研究馆员李澜,通讯作者为浙江大学教授张秉坚,文章链接:

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/NJ/D1NJ00699A#!divAbstract