12月21日下午,经由汪永江老师介绍,美术系同学们来到著名富阳古法纸张制作第十六代传人、富阳宣纸陆厂厂长喻茂刚先生位于富阳竹林大山的“大师工作室”,进一步了解传统纸张制作工艺。

在喻茂刚先生的带领下,同学们参观了富阳宣纸陆厂的造纸车间,车间由20世纪50年代人民公社旧址改造,目前属于受保护地址,任何加固、改造都需经当地文物局批文。此车间分管“抄纸”工序,全车间8个水槽分别布局不同规格的“抄纸”工具。

初次看到手工“抄纸”过程,同学们不由发出惊叹。喻茂刚先生向同学们介绍说:“别看我还能跟你们讲几句,这些师傅看我就是小儿科,根本不懂造纸。”随即,一位健谈的老师傅喊大家过去试试手:“放心,这都是功夫,你肯定做不好的,就是体验一下,别有包袱。”当同学们撸起袖子比划老师傅“抄纸”的样子进行尝试时,结果正如老师傅说的一般,因为欠“功夫”所以不得巧劲儿,工具材料不听使唤,下不去,抄出来的纸厚薄不匀,甚至连完整也谈不上。触碰了一下水槽里的水,很凉,师傅的手似乎也有红肿冻疮,但是很有精神头,因为他手里有“功夫”。

纸张经过抄纸、榨纸、晒纸三个步骤,已初具规模,几乎可以用作书写了,为美观或者尺寸要求,后期还有剪裁等工序,每个步骤都有特定车间独立完成,期间或协作完成,或独立完成。纸张品种、尺寸等因素决定纸张工艺繁简。

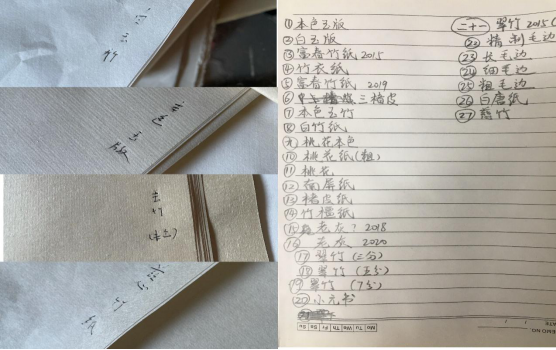

在对工序有直观、大致的了解后,同学们来到纸张品类较全的收藏室,细细比对成品纸张细微不同之处。全收藏室有纸品四十二种,“不是换个名字就是一种,是完全不同做工的纸品”,喻茂刚先生强调。

不同工具制作的纸张,哪怕同一个师傅同一套手法,也略有不同。比如这个“帘床”,徽派做法1公分竹子抽丝13根,富阳纸工艺1公分竹子抽丝10根,老师傅看一眼纸张纹路就知道是哪个产地。近年来因为“帘床”工具的制作慢慢规范统一,地域差别已越来越小。

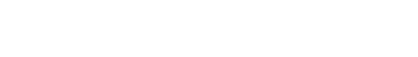

“书画家走向成熟,或多或少都会追求纸张的细微差别,进一步和自己的手性、个性匹配。”喻先生解释道。喻先生非常暖心的抽取收藏室中的二十七种纸品,一一标记,希望同学们回去之后以“盲测”的形式对纸品做最本初的感受,旨在找到最符合作者气质的纸品。回到学校后,刘佳博同学做了整理记录,将只标记数字的样品纸张分发给大家,配合完成了这一实验。

往返富阳宣纸陆厂耗时3小时,途经山路小巷,风尘仆仆,但能见到喻茂刚先生这样为继承传统纸张制作有执着追求的手艺人,可谓不虚此行。通过此次活动,同学们对专业工具的细节也有了进一步的了解。

喻先生强调要多尝试,从学术的角度发掘古代的制作工艺匹配现在的书写要求。汪永江老师在课上一直强调“书写到最后阶段,应该多去市场上找纸”。“找”纸与“买”纸,意义大相径庭,在文化市场是“买”,商家的推荐大于自身对纸张的判断;而“找”,是去感知纸张。“追求艺术的道路上,我们不盲从,亦不屈从”,这正是同学们对此次考察活动最深的体会。

文/图:袁辉