5月19日晚,首都师范大学美术学院教授、博士生导师、院学术委员会委员韦红燕老师的第二场讲座“精研古法,博采新知——有关京派工笔画的传承与发展”在我院顺利举行。

讲座伊始,韦红燕老师向各位同学讲解了“京派”工笔画的发展概况、精神内涵、类型及语言特征。在20世纪初大变革的背景中,北京地区的传统派画家力求在“精研古法”的基础上“博采新知”,坚持不懈地推动工笔画在时代变迁中的变化与发展,推动工笔画在观念、形式、技法上的突破。也正是因为“京派”艺术家的不懈努力,使当代工笔画呈现出更加多元化的艺术面貌,并发展出了今天的“学院派”工笔画一脉。

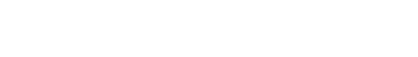

韦红燕老师通过极具代表性的“京派”工笔画作品向同学们诠释其精神内涵。“京派”工笔画融合了院体画、文人画、民间艺术、宗教艺术、少数民族艺术和1919年新文化运动后的进步思潮与革命勇气,“京派”工笔画家更是始终保持着强烈的“民族责任”和“精英意识”,坚守着中国绘画传统,工写结合,浓墨重彩。同时,他们还进一步提出以“精研古法,博采新知”为表象,以“敬畏传统、反思传统、发展传统”为内涵的“京派”审美思想与艺术主张,为后来工笔画的复兴奠定了必要的基础。

韦红燕老师秉承着“京派”工笔画的精神内核,在实际的教学过程中,鼓励同学们从中国的传统绘画作品尤其是传统壁画中汲取营养,感受其视觉语言魅力。通过临摹要学习的不单是技法,更重要的学习古人的创作思路及背后的艺术思维。站在原创者的角度,揣摩古人意趣,感受古人的美学观念和对艺术的态度,从而尽可能反映出原作的精神气质,避免遗神取貌。韦老师鼓励学生在创作过程中,要尽可能运用各种手法表现临摹作品。在临摹中,根据个人的兴趣点,捕捉临摹对象中自己喜欢的元素,寻求古代绘画元素、古人美学观念与当代艺术创作的契合点,进而通过临摹掌握绘画本体规律并不断创新。

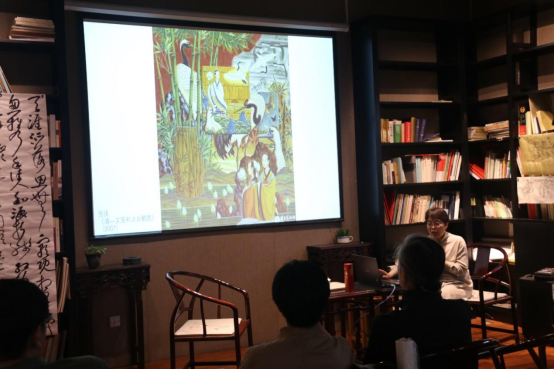

讲座后半段,韦红燕老师为我们展示其“意·彩”创作实践的理念来源以及显著的教学成果。“意·彩”之“彩”基于传统之“重彩”,“重彩”不仅指画面颜料的丰厚,更在于对色彩这一艺术语言表现力的重视,使色彩语言负载一种主观的精神意蕴。一方面从传统艺术,尤其是“京派”工笔画中汲取营养;另一方面融合西方艺术的精髓,在继承传统工笔画体特征的基础上,把中国传统的哲学色彩体系与西方科学色彩体系、现代色彩构成理论等相结合,寻求多元化和时代特征。从韦红燕老师分享的研究生与本科生的创作作品以及炎黄艺术馆“意·彩”教学研究展,可以看到十几年来“意·彩”教学与创作实践的丰硕成果及其对“京脉”的传承与发展。

讲座尾声,朱春秧老师展示了自己在三十几岁时的人物画作品,与韦红燕老师在技法、色彩等方面进行了深入交流。池长庆老师、马楠老师结合自己绘画过程中的体悟与韦红燕老师探讨了绘画风格与地域的关系,工笔和写意之间的界限等问题,启发了同学们深入思考。

文/赵小涵

图/董孟嘉